広陵高校の甲子園辞退を受けて、広島の一母として胸が張り裂けそうになりました。いじめや暴力と無関係に勝ち取った舞台がSNSと誹謗中傷で閉ざされる理不尽さ。保護者会での沈黙と説明会の不安を胸に、私は今、子どもたちの未来を想う。

広陵高校の甲子園辞退という衝撃

広島県の名門校・広陵高校が、夏の甲子園大会の真っ最中に出場を辞退する――。その知らせを聞いたとき、私は言葉を失いました。高校野球をする息子を持つ母として、あの舞台を夢見て努力してきた子どもたちの姿を思い浮かべると、胸が詰まります。広陵高校の辞退は、甲子園史上初めての異例の決断でした。広島の地元だけでなく全国の高校野球ファン、保護者、関係者にとって大きな衝撃となったことは言うまでもありません。

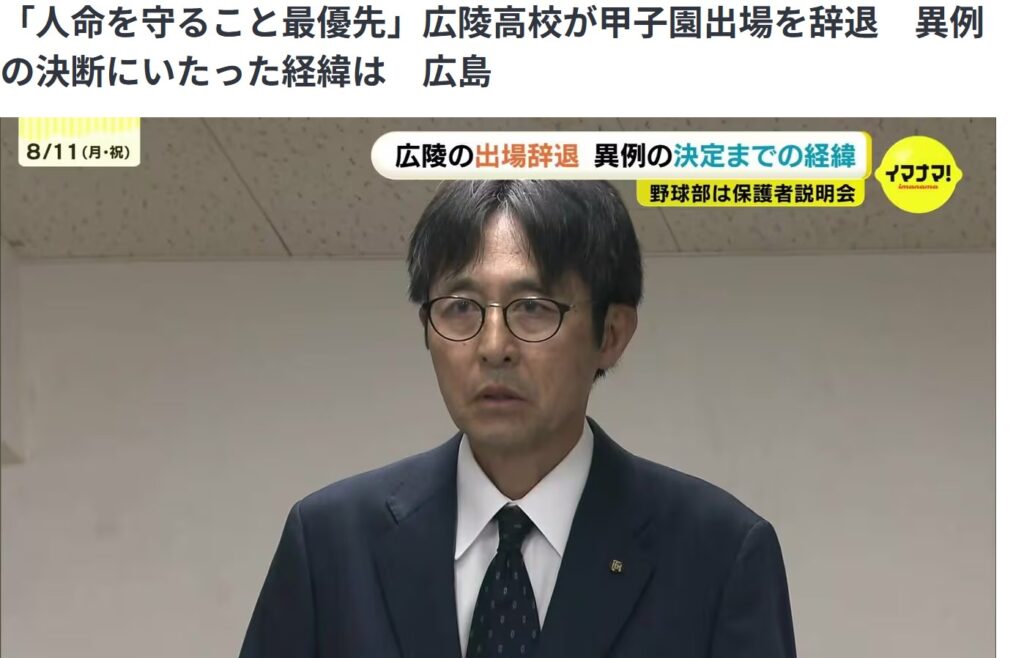

なぜこのタイミングで辞退したのか

広陵高校の辞退に至った背景には、複数の要因が絡み合っています。まず大会前から明るみに出ていたのは、今年1月に発生した「部員間の暴力」でした。当時2年生の数名が1年生に暴力を振るったとして、日本高野連(高野連)から厳重注意を受けていました。当該の事案は大会前にも報じられましたが、その段階では「出場に影響なし」と判断され、甲子園の1回戦は予定どおり行われました。

ところが、1回戦勝利の直後、SNS上で新たな投稿が拡散されました。「2023年に監督やコーチ、一部の部員による別の暴力があった」という内容です。その拡散は瞬く間に炎上状態となり、広陵高校の堀正和校長は「生徒の命を守ることを最優先に考えた」として、2回戦を前に辞退を決断しました。これが、なぜこのタイミングでの辞退だったのかの核心です。

SNSの拡散と誹謗中傷の怖さ

今回の出来事で改めて感じたのは、SNSの持つ力とその負の側面です。SNSは情報を瞬時に広げ、社会の注目を集めます。しかし、事実確認が十分でない段階でも投稿は拡散し、誤った憶測や偏った情報が拡大する危険があります。広陵高校に寄せられたコメントやメッセージの中には、選手や監督、関係者を攻撃するような誹謗中傷も含まれていたと報じられています。

母親の立場からすると、もし自分の子どもが誹謗中傷の対象になったらどうなるか、と想像するだけで心がざわつきます。SNS上の一つの投稿が、現実の人々の生活や心に甚大な影響を与える時代です。高校野球という純粋な舞台が、ネットの炎と誹謗中傷で揺らぐ現実に、胸が痛みます。

保護者会と説明会での沈黙

辞退が決まった日の夜、広陵高校では約250人が参加する保護者会が開かれました。中井監督も同席し、学校側は「学校の理事長・校長を中心に運営を進めることに協力してほしい」と呼びかけました。説明会では「何か質問があれば」と促されたものの、誰一人として手を挙げなかったといいます。

その静けさは、同意なのか、あるいは言葉にできない深い複雑な感情の表れなのか。広島から全国へと広がった騒動の渦中で、保護者たちは何を考え、何を感じていたのか。もし私がその場にいたら、おそらく言葉を失ってしまっただろうと思います。説明会での沈黙は、被害者でも加害者でもない多くの子どもたちが抱えた「複雑な心情」を物語っているように感じます。

いじめや暴力と無関係な子どもたちの苦しみ

私が何よりも心を痛めるのは、いじめや暴力に関与していない子どもたちのことです。彼らはこれまで毎日汗を流し、仲間と切磋琢磨し、甲子園という夢の舞台を目指してきました。それが「同じ組織にいた」というだけで夢を断たれる理不尽さを、どう受け止めればよいのでしょうか。

高校野球はチームスポーツです。全員で戦う一方で、一人の行動がチーム全体の評価や未来を左右してしまう残酷な面もあります。息子が所属するチームでも、日々「個人の自覚」と「チームの一体感」を教えていますが、今回の広陵高校の事例は「巻き込まれる側」の無力さを如実に示しています。

高野連と大人たちの責任

この問題は、高野連や学校側の対応についても厳しい視線を集めました。「なぜ大会前に情報を整理しなかったのか」「もっと早く適切な説明ができなかったのか」といった批判がSNSやメディアで交わされています。確かに、もし事実関係がもっと早く明確になっていれば、選手たちが試合後に夢を失う形にはならなかったかもしれません。

広陵高校の辞退は、広島のみならず全国の高校野球界にとって大きな教訓です。学校と高野連、指導者、保護者――大人たちがそれぞれ責任を持ち、迅速かつ誠実に対応していく必要があります。子どもたちの努力と命を守るために、私たちは何を変えるべきかを真剣に考えなくてはなりません。

SNS時代の高校野球をどう守るか

今回の広陵高校のケースは、SNS時代の高校野球の在り方を見つめ直す契機でもあります。以前は校内や地域内で解決されていた問題が、今や全国に瞬時に拡散します。そこには真実もあれば、憶測や誤情報も混ざってしまいます。情報を受け取る側も、発信する側も、より高いリテラシーが求められていると感じます。

具体的には、学校側と高野連が連携して迅速な情報発信体制を整えること、保護者や選手に対するSNSリテラシー教育を強化すること、誹謗中傷への法的・心理的なサポート体制を用意することが考えられます。高校野球という青少年の育成の場を守るために、広島の広陵高校の事例から学ぶべきことは多いはずです。

息子への伝えたい言葉

このニュースを受けて、私は息子にこう話しました。「どんなに正直に努力しても、周囲の状況や仲間の行動で道が閉ざされることがある。でも、その努力が無かったことにはならない」と。息子は少し黙ってから、「俺たちはそうならないように、みんなで気をつけるよ」と言いました。

高校野球は勝敗だけが全てではありません。仲間との絆、人としての成長、責任感――子どもたちが経験を通じて身につけるものは何にも代えがたい財産です。広陵高校の選手たちも、今は深い傷を負っているかもしれませんが、この経験を糧に再起してほしいと心から願っています。

母としての願い

私は今回の広陵高校の辞退を単純に「正しい」「正しくない」で裁断するつもりはありません。重要なのは、この経験から何を学び、どう未来に生かしていくかです。いじめや暴力、そしてSNSでの誹謗中傷に関しては、無関係の子どもたちの未来が奪われるような事態を二度と繰り返してはならないと強く思います。

大人たち、指導者たち、学校、そして高野連――それぞれが責任を持ち、子どもたちを守るために行動してほしい。甲子園は単なる競技場ではなく、夢と青春の象徴です。広島の広陵高校で起きた出来事を風化させず、高校野球全体がより安全で公正な場となるよう、私は一母として祈り続けます。

おわりに

広陵高校の辞退は、私たち保護者や高校野球を愛するすべての人にとって重い問いを投げかけました。いじめ、暴力、SNS、誹謗中傷、保護者会や説明会での対応――どれ一つをとっても軽視できない課題です。広島で起きたこの出来事を教訓に、子どもたちが安心して野球に打ち込める環境を、大人たちが本気で作っていくことを願ってやみません。

コメント